Как-то быстро решились мы посетить святые места Архыза в один из выходных дней мая. Собрались, уточнили маршрут – и, взяв благословение на дорогу у батюшки Анатолия, отправились в путь. Радости от предвкушения было много, ведь прежде мы были там всего дважды.

Первый раз ездили с воскресной школой в апреле 2002 года, пятнадцать лет назад. И многие из этих подростков уже стали родителями… Помнится, что погода была весьма неустойчивой, и если в Успенском весна уже шла вовсю, то в Архызе мы окунулись в холод и промозглость. Срывался даже снег. Впрочем, всё перекрыли впечатления от встречи с древнехристианскими святынями.

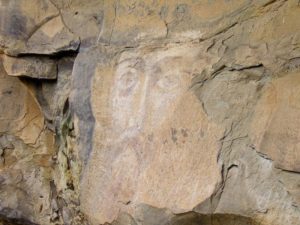

Повторили свою поездку туда десять лет назад, золотой осенью 2007 года. Ездили с родными, наша Леночка тогда была совсем маленькой. А теперь она чуть ли не больше всех стремится в поездку, ведь буквально за два дня до этого на уроке кубановедения им рассказали и про Архызские храмы, и про наскальный Лик Христа, показывали фотографии.

Путь к конечной цели мы выбрали через Ставрополье: Кочубеевское, вскорости въезжаем в Карачаево-Черкессию, и через несколько аулов добираемся до ст.Зеленчукской, Н.Ермоловки, а там уже до Нижнего Архыза рукой подать!

Засмотревшись на красоты, проскочили нужный поворот и продолжали ехать выше и выше в горы. Но вспомнив, что городище находится в долине, а наскальный Лик Христа расположен хоть и высоко, но не в окружении снежных вершин, поняли свою ошибку. Но не переживали, ибо остановившись на обочине и выйдя из машины, вдыхали чистейший воздух. И сверкающие хребты были уже, казалось, совсем близко. Посмотрев с обрыва, далеко внизу заметили интересную картину: по горной речке неспешно бродил рыбак в закатанных штанах, и что-то высматривал в воде. Берега здесь покрыты не только хвойными, но и лиственными деревьями, и еще не все оживились листвой.

За рекой высятся горы, покрытые темнохвойным лесом. Словно гигантские зеленые медведи однажды прилегли вдоль воды, да так и остались навсегда.

За рекой высятся горы, покрытые темнохвойным лесом. Словно гигантские зеленые медведи однажды прилегли вдоль воды, да так и остались навсегда.

По эту сторону дороги со скалистых склонов уже вовсю струились ручейки от тающих ледников, но где-то воды было совсем немного, и она просто влажными полосами проступала на породе. Подножие ограничено бетонными блоками, в основании которых на равном расстоянии сделаны отверстия, чтобы через них и выходила равномерно вся эта вода. Надо было садиться в машину, а мы всё любовались окрестностями, ведущими в горный Архыз.

Вернувшись к нужному месту, мы повернули направо, к табличкам, которые проглядели ранее. САО РАН и Нижне-Архызское городище находятся на одной ветке.

САО РАН – это Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук, образована она в 1966 году, и в настоящее время является крупнейшим российским астрономическим центром наземных наблюдений объектов Вселенной. Как хочется побывать там на экскурсии!

Так что поселок Нижний Архыз включает в себя два совершенно разных уникальных комплекса.

Въезжаем на территорию городища. Здесь путешественников встречает табличка, указывающая, что они находятся на территории Нижне-Архызского историко-архитектурного и археологического комплекса.

Вот что рассказывают нам исторические исследования:

Археологи изучают развалины Нижнеархызского города с конца XIX века. Довольно полную картину его жизни удалось получить в результате планомерной работы в 1960-1969 гг. экспедиции под руководством В. А. Кузнецова.

Город занимал правобережную террасу и имел протяженность 2,5 км. В нем было четырнадцать церквей, включая три крупных храма (уникальная концентрация христианских религиозных сооружений на Северном Кавказе). Ученые пришли к выводу, что именно здесь была столица аланской епархии. Очевидно, город вырос в период могущества Алании и расцвета влияния Византии на ее кубанскую часть. По долине Б. Зеленчука пролегал удобный путь в Абхазию. Вдоль него возникли город, поселение и крепости.

Полагают, что в столице проживало около 2000 чел. Она была хорошо защищена, к тому же занимала удобное положение на стыке равнинного района развитого земледелия с горным районом скотоводства и металлургии.

С каждого посетителя на пропускном пункте берут небольшой, чисто символический, взнос. По всему пути есть грунтовая дорога, разрешено передвигаться на автомобиле; но желающие могут любую часть маршрута пройти пешком. Мы так и сделали. Доехав до храма святого Илии пророка, оставили машину на лужайке, в тени огромных деревьев.

Еще со времени первой поездки мы запомнили, что церковь эта – самая древняя в России из действующих храмов! Экскурсию тогда для нас проводил о. Виктор Плотников, служивший в этом храме; бывший сотрудник местной обсерватории. Когда мы поинтересовались, как он обрел Веру, батюшка, не вдаваясь в подробности, ответил, что однажды в телескоп увидел такое, что навсегда изменило его мировоззрение…

Входим в церковь. Монахиня Матрона, трудящаяся в свечной лавке, встретила нас радушно. Мы помолились в этом древнем храме, приложились к иконам, к частицам мощей святых. Трудно это описать словами, но ты явственно ощущаешь всю толщу веков, что стоит этот храм, и его намоленность … Поставили восковые свечи. Народу практически нет.

Входим в церковь. Монахиня Матрона, трудящаяся в свечной лавке, встретила нас радушно. Мы помолились в этом древнем храме, приложились к иконам, к частицам мощей святых. Трудно это описать словами, но ты явственно ощущаешь всю толщу веков, что стоит этот храм, и его намоленность … Поставили восковые свечи. Народу практически нет.

Храмик этот, как все домовые церкви, очень маленький, буквально для одной семьи, непривычно тесный. Но зато до всех святынь рукой подать; возле Царских врат стоит владычний посох.

– Владыка часто здесь служит, — отвечает матушка. Мы дарим ей ко Дню ангела настенный календарь-2017 с Кубанскими новомучениками. Пожилая монахиня тронута. Она благоговейно разворачивает его, мы кратко рассказываем о наших новомучениках. Храм не отпускает…. Но все равно, надо идти дальше, пришло время прощаться. Берем на память журналы Пятигорской и Черкесской епархии «Благословенный Кавказ», и отправляемся к следующей церкви. Ученые её обозначили как «Средний храм». На пути нам встречаются постройки наверняка еще XIX в., корпуса сильно обветшали…

Вот эти церкви Нижне-Архызского городища намного больше Свято-Ильинского храма, но они пока не действуют, внутри них пустынно, сумрачно и прохладно… Может быть, со временем там снова затеплится церковная молитва. А пока мы решили спеть тропарь «Христос воскресе из мертвых». В храме кроме нас есть трое паломников, — двое мужчин и женщина, которые зашли незадолго перед этим. Как замечательно, что они присоединяются к нашему пению. Вскоре под сводами древнего храма одиннадцать голосов славят воскресшего Христа!

— А давайте вместе споём еще стихиру Пасхи? – одобрительно предлагает нам видный пожилой мужчина. Он с бородой, и когда начинает возглашать стих: «да воскреснет Бог», мы принимаем его за диакона в штатском.

— Конечно, споем, — без раздумий соглашаемся мы. Спели и стихиру Пасхи, и еще раз тропарь. Столько радостных чувств испытали. Затем, крестясь, все продолжили осторожно обходить храм, а под ногами камни, вековая пыль… Я решилась все же подойти к женщине и потихоньку спросить, откуда они приехали. У нас состоялся такой краткий разговор:

— Наш гость из Санкт-Петербурга, а мы сами местные, из Ставрополя.

— Видите, какие вы молодцы, что повезли его в Архыз, к лику Христа Спасителя.

— А вы не узнаете его? – улыбаясь, кивает моя собеседница.

Признавшись, что не узнаю, в ответ слышу:

— Это же известный писатель Александр Богатырев! Автор книги «Ведро незабудок»!

Я от изумления ахнула:

— Да вы что! Мы читали ее, это одна из самых любимых наших домашних книг.

Мне сразу же вспоминается рассказ из этого сборника «О попе и мерседесе», и мысль о том, как тесен мир, а особенно мир православный, обретает зримые черты…

Думая теперь, как бы ни упустить замечательного писателя и успеть поблагодарить его, я быстро сообщаю всем нашим эту новость. Мы говорим Александру Владимировичу спасибо за его прекрасные, светлые и жизнеутверждающие рассказы. Он тоже рад, берет у батюшки Александра благословение, и говорит: «В машине где-то оставалась вроде одна моя книжечка… Если найдется, я вам обязательно подпишу!». Его спутник идет к машине, а мы узнаем, что писатель приехал на Северный Кавказ всего на несколько дней, и что вчера у него был творческий вечер в одном из монастырей Ставрополя. Там он представил читателям свою новую книгу «Чудо – дело тихое», выпущенную издательством Сретенского монастыря в 2016 году.

Думая теперь, как бы ни упустить замечательного писателя и успеть поблагодарить его, я быстро сообщаю всем нашим эту новость. Мы говорим Александру Владимировичу спасибо за его прекрасные, светлые и жизнеутверждающие рассказы. Он тоже рад, берет у батюшки Александра благословение, и говорит: «В машине где-то оставалась вроде одна моя книжечка… Если найдется, я вам обязательно подпишу!». Его спутник идет к машине, а мы узнаем, что писатель приехал на Северный Кавказ всего на несколько дней, и что вчера у него был творческий вечер в одном из монастырей Ставрополя. Там он представил читателям свою новую книгу «Чудо – дело тихое», выпущенную издательством Сретенского монастыря в 2016 году.

А вот и она! Словно для нас, книга приехала в Архыз, и ее уже несут из машины, чтобы подписать на память «иерею Александру и его близким». Как приятно! Так это всё неожиданно и чудесно.

Мы тоже обнаруживаем в своей машине книгу, — один экземпляр «Истории Отрадненского благочиния», и подписываем ее в дар уважаемому писателю. Чему он неподдельно рад. И просит нас не терять теперь с ним связи: может быть, и в нашей епархии когда-нибудь его пригласят на встречу с читателями. Мы тепло попрощались, но потом все равно еще пару раз пересекались с ними в городище, и писатель успел еще немного пообщаться со своими новыми знакомыми из Краснодарского края….

«Надо же так было встретиться», — возвращались мы потом к этому событию. Ведь могли и разминуться, и никогда не познакомиться, выйди они на пять минут раньше из храма, или если б не запели мы Пасхальный тропарь…

В километре от Среднего стоит Северный храм. И по пути нам уже встречаются небольшие экскурсионные группы. Кое-кто берет у батюшки благословение.

Северный храм ныне отреставрирован. Судя по всему, этот монументальный христианский храм на С. Кавказе (длина 25 м, высота 20 м) и был кафедральным собором Аланской епархии. В 1940 г. под полом храма было обнаружено богатое женское захоронение с множеством золотых украшений, хранящихся сейчас в Государственном историческом музее. Особенно интересна надпись на перстне с именем армянского царя Ашота I, правившего Арменией в 886-891 гг. Возможно, здесь находилась резиденция аланских митрополитов.

Народу вокруг больше, чем внутри: сразу за церковью можно подняться на плато, откуда открываются прекрасные виды. Мы попали в чудное время цветения садов, — распускались абрикосы и яблони, дикие груши. Все это вместе с ярким солнышком и пением птиц рисует общую картину благолепия «Всякое дыхание да хвалит Господа!».

Зашли и помолились также и в этом храме. От него остались только стены и крыша. И всё. Грустно представить, что более тысячи лет назад здесь совершались торжественные богослужения, под высокими сводами лилось протяжное византийское пение, с красивым звоном кадила и ароматами ладана батюшки обходили склонивших головы прихожан… Вернется ли сюда когда-нибудь церковная жизнь?…

Теперь нам осталось поклониться наскальному Лику Христа.

В канун 2000-летия Рождества Христова в горах напротив монастыря, на скальной террасе был обретен Образ Христа, как его стали называть местные жители, – Лик Христа Спасителя (наскальная икона). По предварительным исследованиям специалистов, Образ можно датировать византийским периодом жизни города.

В канун 2000-летия Рождества Христова в горах напротив монастыря, на скальной террасе был обретен Образ Христа, как его стали называть местные жители, – Лик Христа Спасителя (наскальная икона). По предварительным исследованиям специалистов, Образ можно датировать византийским периодом жизни города.

Мы подъезжаем к подножию горы, там суетится придорожный базарчик, — многочисленных туристов зазывают местной экзотикой и кавказской кухней.

У самого подъема к Лику пять лет назад выстроен храм. Он очень красивый, выдержан в этом же архитектурном стиле, чтобы не выбиваться из общего строя. Церковь освящена в честь святого преподобного Антония Дымского. Как и все местные действующие храмы, относится к Пятигорской и Черкесской епархии. Мы зайдем сюда чуть позже.

На высокий подъем ведет крепкая металлическая лестница. А тогда, в самом начале 2000-х годов, люди фактически карабкались к обретенному Лику Христа по переплетенным корням деревьев, спустя некоторое время появились временные деревянные ступени-опоры.

Сейчас по всему пути висят разнообразные таблички, расставлены лавочки, ибо длительныйподъем для пожилых или неподготовленных людей весьма непрост. Людей, — и паломников, и просто туристов, идущих к Лику и спускающихся оттуда, — очень много, как оказалось, с разных уголков России. Приятно, что между совершенно незнакомыми людьми постоянно раздавались взаимные Пасхальные приветствия «Христос воскресе!!!» — «Воистину воскресе!!!».

Конечная площадка останавливает путников метрах в 10 от образа Спасителя, икона ограждена специальным стеклом. Плакаты-памятки повествуют об истории обретения Лика, есть тексты тропаря, кондака и величания. Обо всем позаботились епархиальные власти, — только молись и веруй, склонись перед непостижимой тайной бытия Божия…

Конечная площадка останавливает путников метрах в 10 от образа Спасителя, икона ограждена специальным стеклом. Плакаты-памятки повествуют об истории обретения Лика, есть тексты тропаря, кондака и величания. Обо всем позаботились епархиальные власти, — только молись и веруй, склонись перед непостижимой тайной бытия Божия…

Мы надолго задержались на этой площадке. Как хорошо стоять и молиться под этой необычной иконой Спасителя, и где еще в России встретишь такое чудо!

Слава Тебе, Господи, слава Тебе!

Единственно, что огорчило… Вот эти лоскуты «на-счастье-на-удачу» — непременные атрибуты памятных мест, которыми люди уродуют кусты и деревья. Представить только – но даже при Архызском Лике Христа их уже хватает. Видимо, смотрители просто не поспевают за всеми. Рядом с нами женщина отрывает ленту от носового платка, бездумно намереваясь пополнить коллекцию языческих «фантиков». Матушка Людмила вежливо и внятно смогла ее остановить. Да так, что та еще и поблагодарила за вразумление.

Господи, прости нас, грешных, и помилуй!

Конечно же, спустившись, мы не могли миновать эту новую церковь у подножия горы. Какая она благолепная, просторная. Интерьер и всё прочее продумано, видно, что строили с умом, толком и любовью. Спокойно, тихо, и хотя дверь открыта настежь, вход расположен так, что звуки шумной улицы сюда не залетают. Молимся. Святый преподобный отче Антоние, моли Бога о нас! Мы сразу же вспомнили, что наш епископ Игнатий до назначения на Армавирскую кафедру был игуменом Антониево-Дымского мужского монастыря Санкт-Петербургской епархии.

Конечно же, спустившись, мы не могли миновать эту новую церковь у подножия горы. Какая она благолепная, просторная. Интерьер и всё прочее продумано, видно, что строили с умом, толком и любовью. Спокойно, тихо, и хотя дверь открыта настежь, вход расположен так, что звуки шумной улицы сюда не залетают. Молимся. Святый преподобный отче Антоние, моли Бога о нас! Мы сразу же вспомнили, что наш епископ Игнатий до назначения на Армавирскую кафедру был игуменом Антониево-Дымского мужского монастыря Санкт-Петербургской епархии.

Вот теперь можно держать путь домой. Мы полны намерения вскоре вернуться. Как бы приехать сюда с паломниками из нашего храма? – думаем теперь.

Для тех, кто также как и мы, поедет туда самостоятельно или после долгого перерыва, или впервые, хочется немного сказать о дороге.

Обратный путь – из Архыза домой в Успенское – мы решили изменить: из Карачаево-Черкессии держать направление на ст. Удобную Отрадненского района. Сравнив обе дороги, не пожалели. Даже время в пути показалось гораздо меньшим, хотя оно было практически равным. Населенных пунктов здесь не так много, да и виды природы радуют глаз утомленных путешественников. Вот, к примеру, едем через красивейший во всех отношениях аул с приятным названием Инжичишхо. Расположился он на высоком живописном берегу Зеленчука, уже на самой границе КЧР и Отрадненского района. Был основан в 1835 году, живут здесь мусульмане-сунниты. Тоже – часть нашей необъятной Родины, России… А сколько мечетей мы встретили по дороге в Архыз!

«Лишь бы не было войны, — говорили дети, — хочется, чтобы мы все жили мирно, и православные, и мусульмане!».

О.А.Ложкина

(1013)

Очень понравилась статья, несколько лет назад я была там же — сопровождала деток как медик, и вижу, что очень многое изменилось. До Лика Христа нас не допустили: дети устали, и всех вернули к автобусам. Мы ведь и в обсерватории побывали перед этим.

Очень рада за вас, и и желаю всем таких хороших выходных дней! Путешествовать любила и, наверное, не разлюблю!

Царствия Небесного вам, дорогая Ира!!! Как приятно читать ваши добрые комментарии… Молимся о вас и никогда не забудем

Дорогие читатели! Предлагаю заметку о древнехристианских храмах; материал сопровождают прекрасные фотографии, а также содержательные комментарии с элементами полемики. http://www.pravoslavie.ru/foto/set443.htm

Теперь мы будем стараться купить для нашего храма «Ведро незабудок».

Для тех, кто заинтересовался творчеством писателя Александра Богатырева, предлагаю статью, которая рассказывает о нем самом и анонсирует книгу «Чудо — дело тихое». http://www.pravoslavie.ru/97692.html